当サイト・当記事には広告及びPRを掲載しています

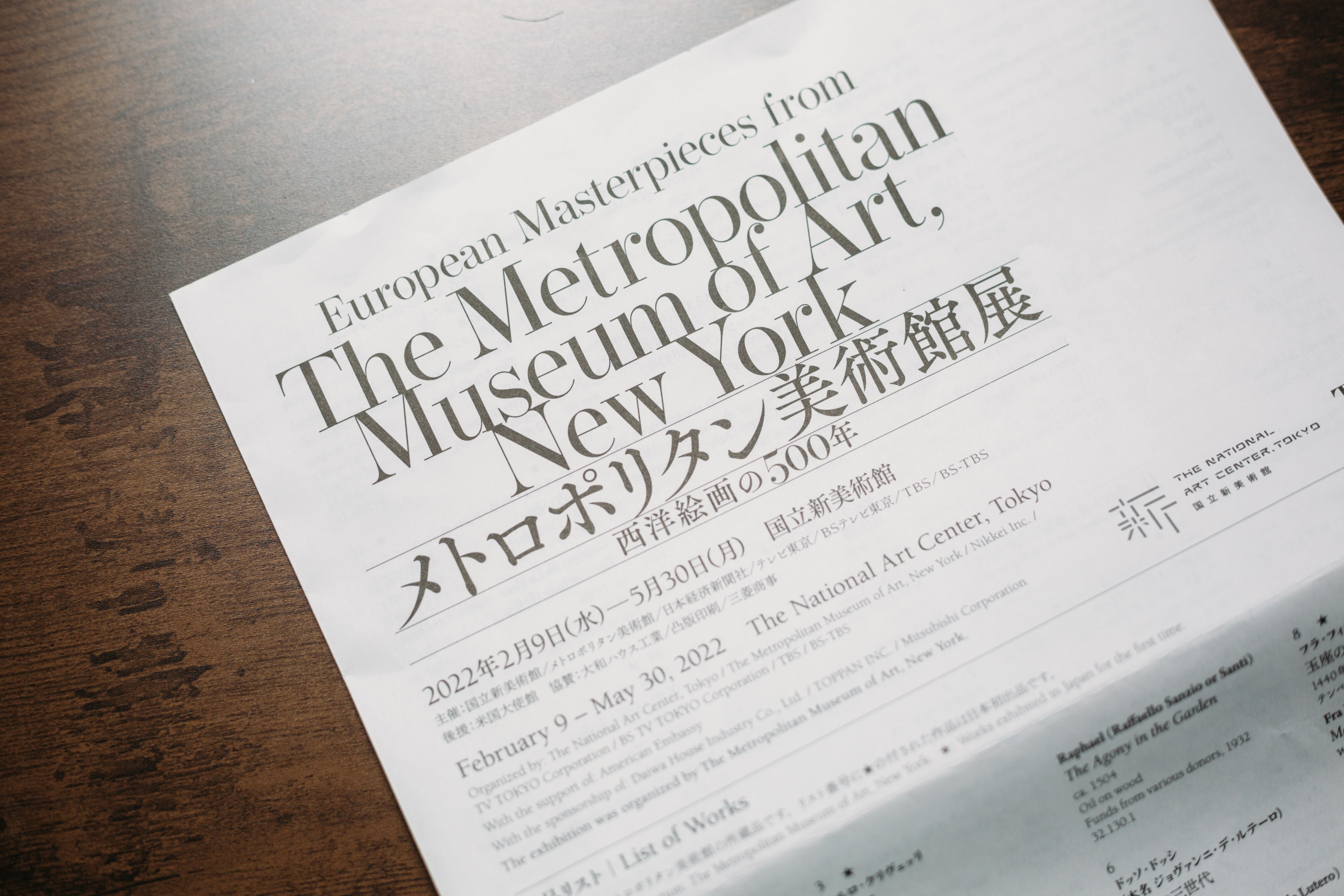

いかなきゃ行かなきゃと思いつつ、また会期終わりまでもう少しのところで見に来ることになってしまいました。

原田マハさんの小説にも良く登場する美術館の一つでもあったりして、どんな展示か楽しみでしたが、今回もまたまた素敵な作品に出会えて、体の芯から一段と柔らかくなったような不思議な感覚に包まれています。

信仰を感じる作品たち

「信仰とルネサンス」「絶対主義と啓蒙主義の時代」「革命と人々のための芸術」

今回のメトロポリタン美術館展は、この三つの大きなテーマから構成されています。

全体としてその時代を物語るような宗教画の数々が印象的で、視覚的な美しさと、そこに秘められた宗教的な想いやメッセージといったことも解説と合わせて読み解いていくと、非常に興味深く楽しめるものでした。

まずは、入り口入ってすぐのジョヴァンニ・ディ・パオロ・ディ・グラツィアの『楽園』に心を打たれます。

Giovanni di Paolo (Giovanni di Paolo di Grazia),『Paradise』/ via Metropolitan Museum of Art

色とりどりの貴婦人達がそれぞれの会話を楽しんでいる場面は、一見バラバラなように見えても全体としてのバランス、統率が取れているようであって、また各々の衣装も細部まで大変きめ細かいのが印象的でした。

そして、エル・グレコの『羊飼いの礼拝』

El Greco (Domenikos Theotokopoulos),『The Adoration of the Shepherds』/ via Metropolitan Museum of Art

個人的な感覚としては配色をはじめ、見た目的にいつもはあまり興味を示さないような作風なのですが、ハイライト・光の加減がすごく絶妙なもので、神秘さを強く引き出しており、グッと惹かれるものがあったと感じます。

この頃の宗教画へ強い興味があるわけではないこともあって、普段はそこまで凝視しないことが多いです。ですが、こういった作品も面白いな〜と、そんなことを感じながら見て回ってました。

17世紀・18世紀に魅せられる

本展の中で17世紀の作品の数々にもたくさん素敵な作品がありました。

その中でも、ピーテル・デ・ホーホの『女主人への支払い』は人間の”営み”というものを強く感じられる絶妙な作品でした。

Pieter de Hooch ,『Paying the Hostess』/ via Metropolitan Museum of Art

中央には女主人と男性が支払いを行なっているのが見て取れますが、キャンバスの右手側に描かれた別の部屋で話す人々の描写。これが本当にリアルで、今にも会話が聞こえてきそうです。

17世紀あたりの絵画はよりリアルな描写を求めた作品が多い印象を受けますが、『女主人への支払い』は、そのリアルさに更なる「人々の息遣い」を感じられる気がしています。

---大好きなロココ美術

そして今回の展示でもロココ美術が素敵でした。

Jean Honoré Fragonard,『The Two Sisters』/ via Metropolitan Museum of Art

『ブランコ』でも有名なジャン・オノレ・フラゴナールの『二人の姉妹』、こちらのドレスの繊細な描写と淡い色使いに心を打たれます。

ターナー作品が一押し

今回のメトロポリタン美術館展で一番心に残ったのが、ウィリアム・ターナーの『ヴェネツィア、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂の前廊から望む』です。

もう本当に最高。。。

Joseph Mallord William Turner,『Venice, from the Porch of Madonna della Salute』/ via Metropolitan Museum of Art

ベネチアという街が好きなのもありますが、以前からこの時代に描かれるイタリア的な美術の特徴とされる空気感の描写がものすごく個人的好みです。

特に今回のターナーの作品は青空の背景と、雲と、淡い金色にも見える空気と光の描写が大変見事で、その場から離れるのが嫌になるほどでした。

ミュージアム終わりにあるショップでは、このターナーの作品のポストカードと、少し大きめのカードも購入。

複製画があるなら将来お金を貯めて購入したいな。。そんなことを思うほど、この作品にうっとりしてしまいました。

---”印象的”な印象派の作品

いつも見るモネの『睡蓮』とはまた違った色合いを見られたのも良い機会だったと思います。

そして、これまでドガの作品をきちんと目にしたこともなかったのですが、私の中でのドガのイメージもより強いものとなりました。

Edgar Degas,『Dancers, Pink and Green』/ via Metropolitan Museum of Art

『踊り子たち、ピンクと緑』という作品は、自分には無い色彩感覚と、ドガの特徴とされる「構図の切り取り方」が大変面白いものです。

次の日に行った「スコットランド国立美術館展」

こちらでもドガの作品を見ましたが、この展覧会にも斬新な切り取り方の作品があって、2日続けてドガの作風に触れられたことが新たな楽しみ方を自分自身で見出せる良い機会にもなったと感じます。

---今回も大変素敵な作品が多く、うっとり見惚れる時間がすごくありました。

スコットランド国立美術館展と合わせて、自分の中での美術的な嗜好がよくわかり、これからのアートの楽しみ方を形にできてきた気がします。

今年注目の西洋美術展を2つ見ることができ、大満足なところ。

機会があれば、箱根のポーラ美術館で行われている「ポーラ美術館開館20周年記念展 モネからリヒターへ ― 新収蔵作品を中心に」も行ってみたいですが、箱根は遠いな〜と思いつつ。。

それでも時間があればぜひそちらも行ってみたいです。

You Might Also Enjoy

江ノ島グルメ!海が見える絶品しらす丼を楽しめるお店に行ってきた

【7月第一週】今週発売の新刊!チェックしたい本をご紹介【エッセイ・ビジネス書など】

【四国旅行】香川の名店「山越うどん」の人気メニュー「釜あげ卵うどん」を堪能する

香川県・金刀比羅宮へ参拝した日 - 歴史と自然を感じる

【香川の隠れ家】湯山荘 阿讃琴南の内露天風呂付き客室で贅沢なひとときを過ごした宿泊記 -TypeA-

宮島の歴史と文化に触れる旅 - 晴れた日の宮島で厳島神社参拝や食べ歩きを楽しむ

神戸の絶景をクルージングで満喫!「コンチェルト」 クルーズの魅力をご紹介

雨の貴船神社で灯籠や紅葉を楽しみながら参拝する - 京都旅行記 vol.1 -