当サイト・当記事には広告及びPRを掲載しています

都内にはたくさんの書店があります。

特に大きな本屋さんは取り扱っている本も多岐に渡り、自分が興味のある分野一つにとってもなかなか他店舗では手に取ることのできないような、専門的なものも多数取り扱いがあったりすることが大きな魅力の一つです。

今回は、青山にある「青山ブックセンター本店」と新宿の「紀伊国屋書店新宿本店」を巡ってきました。

感性に問いかけられる「青山ブックセンター」

渋谷駅と地下鉄の表参道駅の間あたり、宮益坂から青山通りを進んでいった所に青山ブックセンターはあります。

本がお好きな方であれば、青と緑と黄色の本が印象的なデザインのマークを目にされたことがあるかも知れません。

ビルの地下2階のワンフロアに広く展開された店内には、多数の本や漫画、雑誌、そしていくつか雑貨も並べられています。

この青山ブックセンターの魅力が、「感性に訴えかけられるような選書」にあると私個人としては感じています。

書店というと、「読書の秋に読みたい!おすすめミステリー小説!」のような、テーマに合わせて書店員の方々が選ばれたコーナーがあるお店もあったりするもの。青山ブックセンターでは、そうした選書コーナーにラインナップされている本の数々が、他の書店にはない選書となっていると私自身は強く感じるのです。

店内には至る所に多様なコーナーが設けられていますが、そのコーナーそれぞれに置かれる本の数々は、大変言葉に表現しにくいのですが、直感的に、なんだか自分自身の心を、感性を、大きく揺さぶられる選書がなされている。そのように感じられるのです。

あまり他の書店では目にすることのないような選書のされ方であって、そこに、青山ブックセンターで働かれている皆様の本に対する気持ちと言いますか、文学や知性といったものに対する愛や尊敬のようなものをひしひしと感じる気がするのです。

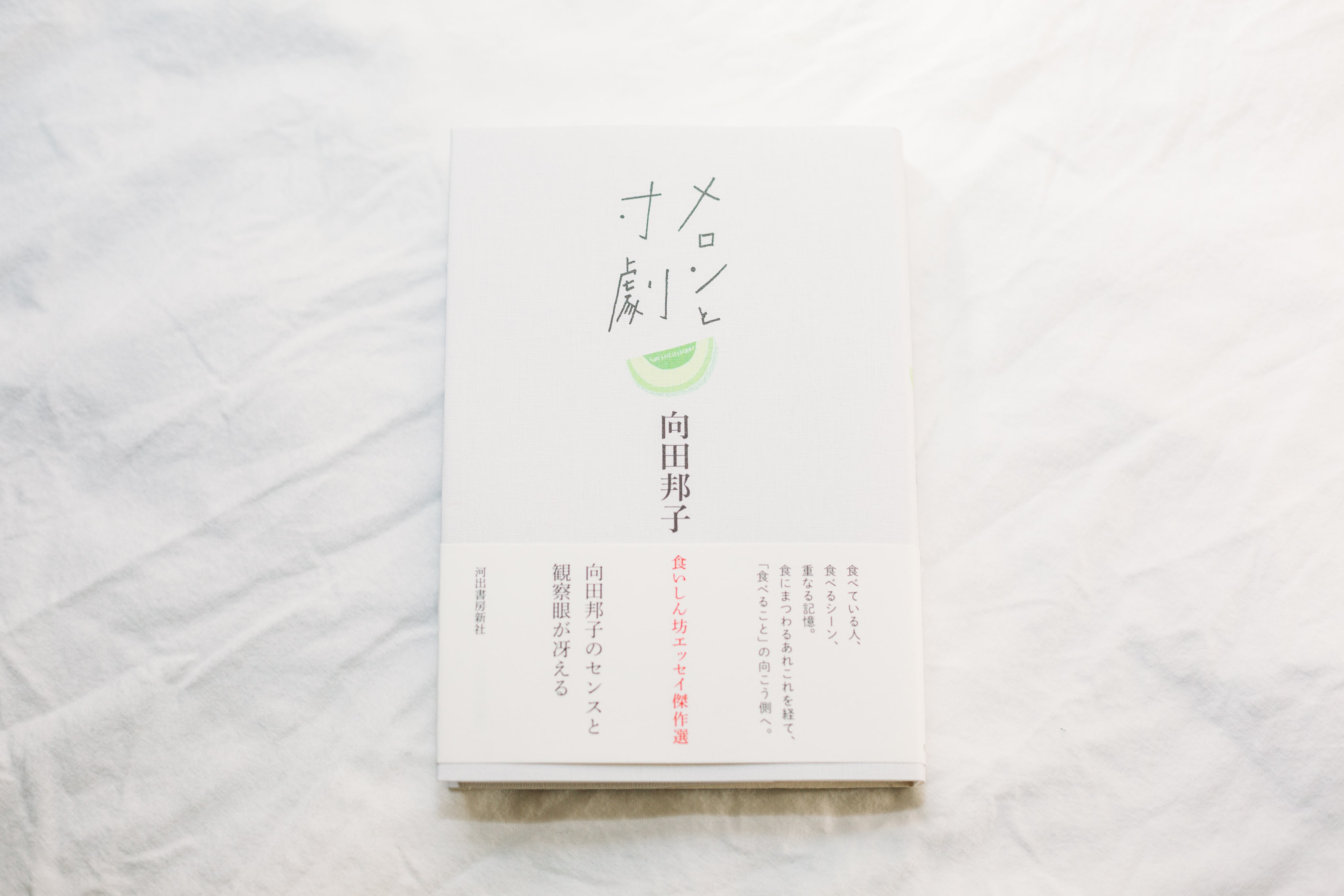

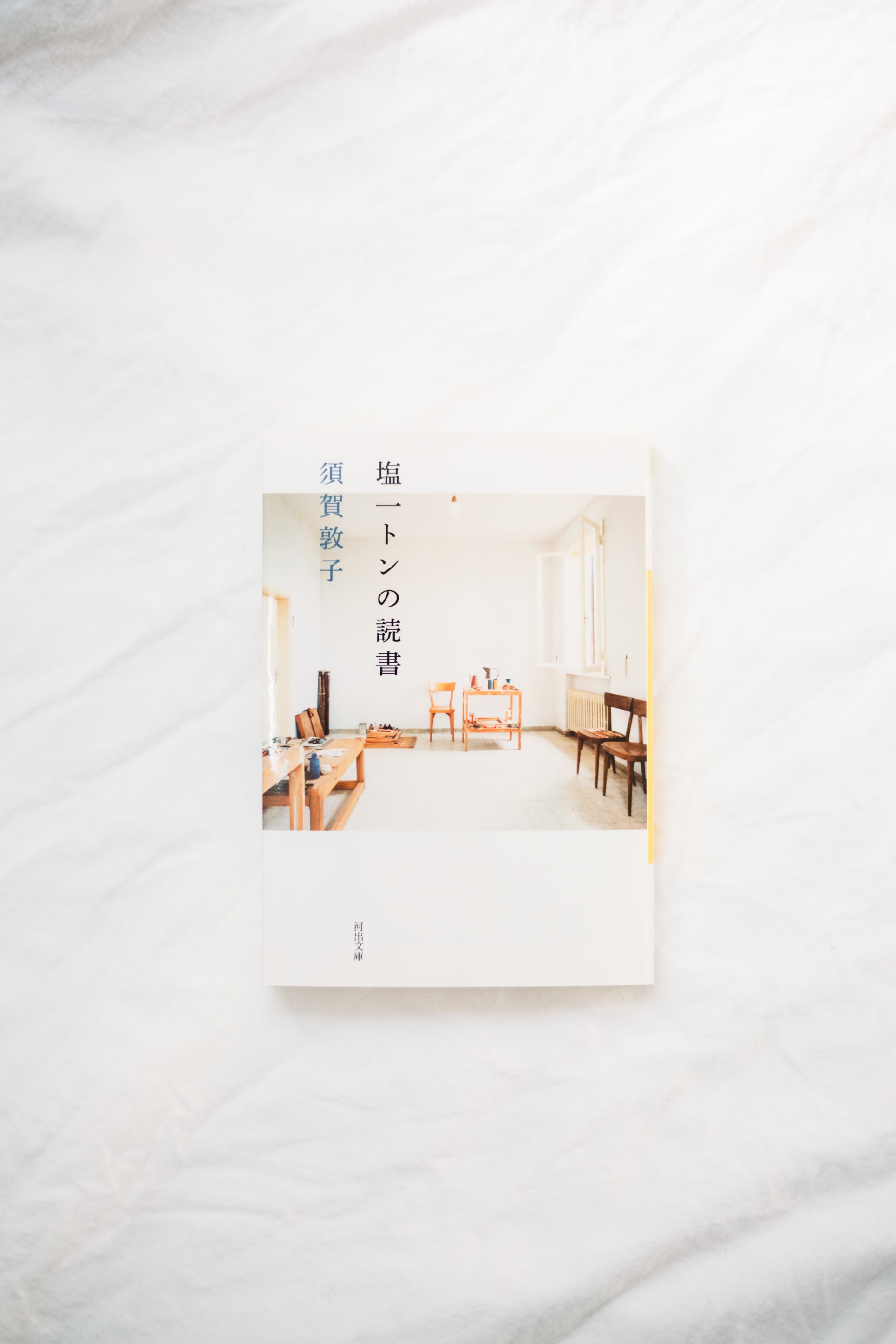

今回は、向田邦子さんの『メロンと寸劇』そして、須賀敦子さんの『塩一トンの読書』を購入させていただきました。

どちらも内容はエッセイ。

メロンと寸劇は食に関するもの、塩一トンの読書は本や読書に関するものということで、両方とも表紙のデザインも含めて心揺さぶられて手に取ることにしました。

老舗の風格と品揃え「紀伊国屋書店新宿本店」

表参道から地下鉄を少し乗り継いで、新宿三丁目駅から紀伊国屋書店新宿本店へ向かいます。

老舗とされる紀伊国屋書店、公式ページより歴史を辿ると(1)、昭和2年の1927年より現在の場所から書店としての創業が始まったようです。昭和39年、1964年に現在の新宿本店としての地上9階からなる建物としての営業となりました。大変長い歴史であることを再認識します。

現在は別館も含め多数のフロアがあり、小説や新書、ビジネス書、雑誌、漫画はもちろんのこと、大変多くの専門書が並べられている、都内屈指の大型書店の一つです。

ビル丸々一つが本屋さんであることは、私のような本好きにとってはすごくたまらない場所。

自分が全く興味がなかったり、スキル・ノウハウも持っていないような分野の専門書でも、「これ面白そうだな〜」と知的好奇心を大いにくすぐられる空間だといつもワクワクしながら本を眺めています。

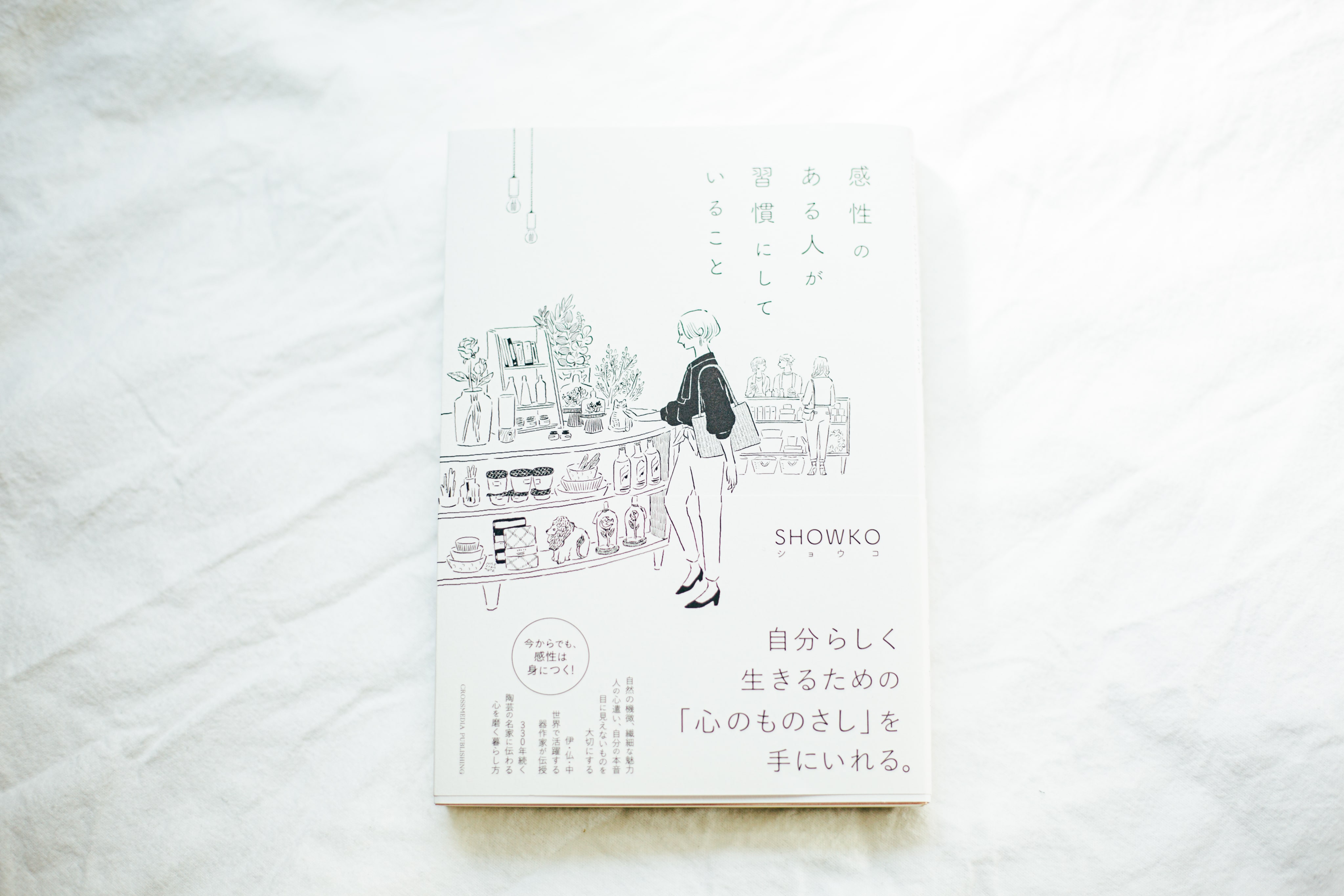

紀伊国屋書店では、SHOWKOさんの『感性のある人が週間にしていること』を購入。これまた内容と表装に心を打たれ、すぐに手に取りました。

私自身の中で感性というものが大きな存在であるため、この本を目にした時、読みたい衝動が抑えられませんでした。

都内には多数の本屋さんがありますが、いくらAmazonをはじめとしたネット通販が普及したとはいえ、地方の書店などではお目にかかることのできない、数多くの書籍を実際に手に取ることができるのは、大きな本屋さんの魅力だと思います。

とはいえ、都内には小さな書店さんでも魅力的なお店が多数あることも事実。

私は素敵な書店を求めて冒険しに行ったことも少なく、まだまだ行ったことのない都内の書店がたくさんあります。そのお店独自の「本屋の哲学」を大切にされているようなお店をはじめ、素敵な書店へまた時間を見つけては、遊びに行ってみたいところです。

You Might Also Enjoy

江ノ島グルメ!海が見える絶品しらす丼を楽しめるお店に行ってきた

【7月第一週】今週発売の新刊!チェックしたい本をご紹介【エッセイ・ビジネス書など】

【四国旅行】香川の名店「山越うどん」の人気メニュー「釜あげ卵うどん」を堪能する

香川県・金刀比羅宮へ参拝した日 - 歴史と自然を感じる

【香川の隠れ家】湯山荘 阿讃琴南の内露天風呂付き客室で贅沢なひとときを過ごした宿泊記 -TypeA-

宮島の歴史と文化に触れる旅 - 晴れた日の宮島で厳島神社参拝や食べ歩きを楽しむ

神戸の絶景をクルージングで満喫!「コンチェルト」 クルーズの魅力をご紹介

雨の貴船神社で灯籠や紅葉を楽しみながら参拝する - 京都旅行記 vol.1 -